"...um fogo existe, que é

a própria animação da alma e não reside

nos limites da sua substância, mas alcança

além da medida do desejo..."

— Byron, Childe Harold's Pilgrimage

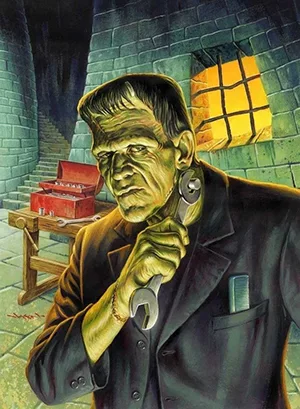

O frequentador de cinema que leva o seu gosto obscuro, embora ainda autêntico, pelo sublime, ao que se aproxima do teatro, para ver o último de uma série infindável de filmes de Frankenstein, torna-se participante de um terror romântico, agora com quase 160 anos de idade. Mary Shelley mal havia entrado nos 19 anos quando escreveu o Frankenstein original. Era filha de dois grandes rebeldes intelectuais, William Godwin e Mary Wollstonecraft, e segunda esposa de Percy Bysshe Shelley, outro grande rebelde e poeta lírico sem par.

Mesmo que nada houvesse escrito, Mary Shelley ainda seria lembrada hoje. Merece ser lembrada como autora de um romance, notável por si mesmo, mas também por profetizar um mundo intelectual que adviria depois, uma novela que descreve um prometeanismo que ainda existe entre nós.

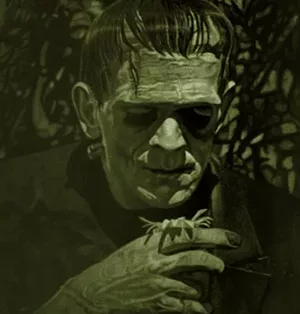

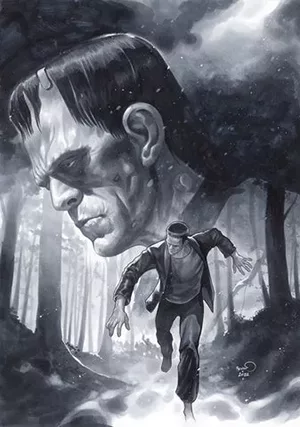

Frankenstein, para quase todos nós, representa mais o nome de um monstro que o de seu criador, pois tanto o leitor comum quanto o habitual frequentador do cinema se uniram, em sua aparente confusão, para criarem um mito fortemente fundado numa dualidade central existente na novela da Sra. Shelley. Para se fazer uma análise crítica de Frankenstein, precisamos partir de um conhecimento registrado pela primeira vez por Richard Church e Muriel Spark. O monstro e seu criador são as metades antitéticas de um mesmo ser.

A antítese entre o cientista e sua criatura, em Frankenstein, é muito complexa e pode ser descrita mais completamente no maior contexto da literatura romântica e sua característica mitológica.

A sombra ou duplo do ego é uma imagem conceitual constante em William Blake e Shelley e, mais frequente, mais casual e descritiva, nos outros grandes românticos, especialmente em Byron." Em Frankenstein, é a imagem dominante e recorrente, e responsável pelo muito da força latente que a novela possui.

O marido de Mary Shelley era um ser dividido em dois, homem e poeta, tal como seu amigo Byron, embora em Shelley a separação fosse mais radical. Frankenstein: ou o Moderno Prometeu é o título completo da novela da Sra. Shelley, e embora Victor Frankenstein não represente Shelley (Clerval aproxima-se mais do poeta), O Moderno Prometeu é um termo muito adequado para Shelley ou Byron. Prometeu é a figura mitológica que melhor se adapta aos costumes da poesia romântica, pois nenhum outro ser tradicional possui a sensibilidade moral e a total capacidade romântica para criar e destruir.

Nenhum escritor romântico usou o arquétipo de Prometeu sem um completo conhecimento de suas equívocas potencialidades. O Prometeu dos antigos tem sido, na maior parte, uma figura espiritualmente repreensível, se bem que frequentemente simpática, tanto em termos de sua dramática situação quanto de sua íntima aliança com o homem contra os deuses. Porém esta aliança foi ruinosa para o homem na maioria das versões do mito, e a benevolência do Titã mal foi suficiente para recompensar a alienação do homem do céu, donde ele o havia trazido.

Ambos os lados do titanismo (o titanismo é o traço do herói romântico, semidivino e semi-humano, que desafia os limites que o constringem, pretendendo elevar-se acima da sua condição para alcançar o absoluto) são evidentes nas primitivas referências cristãs à estória. O mesmo Prometeu que é considerado como semelhante ao Cristo crucificado é também encarado como uma espécie de Lúcifer, filho da luz justamente expulso do céu que ele ofendeu.

Nas interpretações românticas de O Paraíso Perdido de Milton (e Frankenstein é obviamente uma dessas variantes) é vital esta dupla identidade de Prometeu. Blake, cujo mito revolucionário chamado Orc é outra versão de Prometeu, viu o Satanás de Milton como um Prometeu que errou à medida que o desejo diminuía até que se tornou apenas uma sombra de desejo, um reduzido duplo da energia criadora. Shelley foi mais longe ao considerar o Satanás de Milton como um Prometeu imperfeito, inadequado devido à mescla de suas qualidades heroicas e mesquinhas, que criam na mente do leitor um "pernicioso sofisma" contrário ao espírito da arte.

Blake, poeta mais sistemático do que Shelley, elaborou uma antítese entre figuras simbólicas que ele denominou Espectro e Emanação, respectivamente a sombra e a forma ideal do desejo. Um leitor de Frankenstein, lembrando-se da extraordinária conclusão da novela, das suas cenas de uma obsessiva perseguição através das vastidões desoladas do Ártico, pode reconhecer as mesmas imagens aplicadas a uma situação simbólica semelhante ao lirismo de Blake no conflito do Espectro e Emanação.

Meu Espectro à minha volta, noite e dia

Guarda-me o destino como fera E a

Emanação profunda de minh'alma

Lamenta inconsolável minha Sina.

E nós vagamos e nos lamentamos

Num infinito abismo sem fronteiras,

Ao teu lado caminha o meu Espectro

Acompanhando o vento torturado.

Ele pressente teus passos sobre a neve

E reconhece sempre o teu caminho

Através das chuvas e das geadas...

O monstro de Frankenstein, atraindo seu vingativo criador para um mundo de gelo, é outra Emanação perseguida por um Espectro, com a enorme diferença de ser uma Emanação deformada, mais um pesadelo da realidade do que um sonho de desejo. Embora mais odiado do que amado, o monstro é a representação total do poder criador de Frankenstein e mais imaginativo do que seu criador. O monstro é, ao mesmo tempo, mais intelectual e mais emocional que seu criador; com efeito, excede de muito Frankenstein (e do mesmo modo) como o Adão de Milton excede o Deus de Milton n'O Paraíso Perdido.

O maior paradoxo e a mais espantosa realização da novela de Mary Shelley é que o monstro é mais humano do que seu criador.

Este ser sem nome, tanto um Moderno Adão quanto seu criador um Moderno Prometeu, é mais digno de amor que seu criador e mais odioso, mais digno de pena e quem mais se deve temer e, sobretudo, mais apto para causar ao leitor aquele choque de maior conscientização no qual o reconhecimento estético compele à mais elevada concepção do ego. Pois como o Espectro e a Emanação de Blake ou o Alastor e Epipsique de Shelley, Frankenstein e seu monstro constituem as metades solipsísticas (solipsismo é uma doutrina filosófica que considera o "eu" como única realidade no mundo) de um só eu. Frankenstein é a mente e as emoções voltadas para o interior de si mesmas, e sua criatura, a mente e as emoções dirigidas imaginariamente para o exterior, procurando maior humanização através do confronto com os outros egos.

Estou sugerindo que o que torna Frankenstein um importante livro, embora seja apenas uma novela forte, imperfeita, desajeitada em sua exposição e caracterização, é o fato de conter uma das mais vividas versões que temos da mitologia romântica do ego que se assemelha ao Book of Urizen de Blake, Prometeu Liberto de Shelley, e ao Manfred de Byron, entre outras obras. Porque se ressente da falta de sofisticação e complexidade imaginativa dessas obras, Frankenstein oferece uma introdução ímpar ao mundo arquetípico dos Românticos.

Embora novelista tendencioso, William Godwin era vigoroso, e a pré-história das novelas de sua filha tem início no seu melhor trabalho de ficção, Caleb Williams (1794). Godwin resumiu o terço final climático (e angustioso) de sua novela como um exemplo de fuga e perseguição, "o fugitivo em perpétuo receio de ser esmagado pelas piores calamidades, e o perseguidor mantendo sua vítima num terrível estado de alarma, com sua engenhosidade e seus recursos."

Mary Shelley inverte brilhantemente essa situação na sequência final do seu romance, e toma, também de Caleb Williams, o seu tema destruidor da guerra do monstro contra "toda a máquina da sociedade humana" para citar as palavras de Caleb Williams quando na prisão.

Muriel Spark argumenta que Frankenstein pode ser lido como uma reação "contra o humanismo racional de Godwin e Shelley", e refere-se ao prefácio que Shelley escreveu para o romance de sua mulher, para apoiar o seu ponto de vista. Certamente Shelley se preocupava com que o romance fosse considerado como uma advertência contra as inevitáveis consequências morais de um incontido prometeanismo experimental e de um materialismo científico. No prefácio ele insiste em que:

As opiniões que naturalmente brotam do caráter e da situação do herói não devem ser concebidas como sempre existentes em minhas próprias convicções; nem se deve tirar das páginas que se seguem nenhuma inferência prejudicial a doutrinas filosóficas de qualquer espécie.

Shelley mostrou, através de sua própria obra, uma constante reação contra o humanismo racional de Godwin, porém sua reação era sistemática e conscientemente do coração contra a cabeça.

No mesmo verão, nos Alpes Suíços, em que foi concluído Frankenstein, Shelley compôs dois poemas que elevam o conflito temático da novela ao nível do verdadeiro sublime. No Hymn to Intellectual Beauty, o coração do poeta interpreta uma graça e um encanto inconstantes, sempre além dos sentidos humanos, como sendo a única força benfeitora da vida, e implora a esta força que seja mais constante em assisti-lo e à toda a humanidade.

Há dois paradoxos centrais no romance da Sra. Shelley, e cada um deles ilustra um dilema da imaginação prometeana. O primeiro é que Frankenstein foi bem-sucedido em criar o Homem Natural não conforme ele era, mas como os melioristas (Seguidores do Meliorismo, doutrina segundo a qual o mundo não é inteiramente bom nem inteiramente mau, mas precisa ser melhorado e pode sê-lo) viam um tal homem; na verdade, Frankenstein faz melhor do que isso, já que sua criatura, conforme vimos, é mais imaginativa do que ele próprio. A tragédia de Frankenstein não deriva do seu excesso de prometeanismo, mas de seu próprio erro moral, sua incapacidade de amar; ele odiava sua criatura, ficou aterrorizado e fugiu às suas responsabilidades.

O segundo paradoxo é o mais irônico. Não teria acontecido, ou não teria tido importância, se Frankenstein houvesse sido um criador esteticamente bem-sucedido; um lindo monstro, ou mesmo um monstro passável, não teria sido um monstro. Conforme observa a criatura com amargor no Cap. 17.

Devo eu respeitar o homem, quando ele me despreza? Se ele fosse bondoso comigo, eu, em vez de maltratá-lo, o cobriria de benefícios, com lágrimas de gratidão por me haver recebido. Mas isso é impossível; os sentidos humanos constituem barreiras intransponíveis para nossa união.

Como a feiura de sua criatura não fazia parte das intenções de Victor Frankenstein, deve-se notar quão desastroso isso se tornou.

Não seria injusto caracterizar Victor Frankenstein, no ato de sua criação, como um idiota moral, igual a tantos outros que realizaram o seu trabalho depois dele. Existe um involuntário humor no contraste entre a enormidade da descoberta do cientista e as emoções mundanas do descobridor.

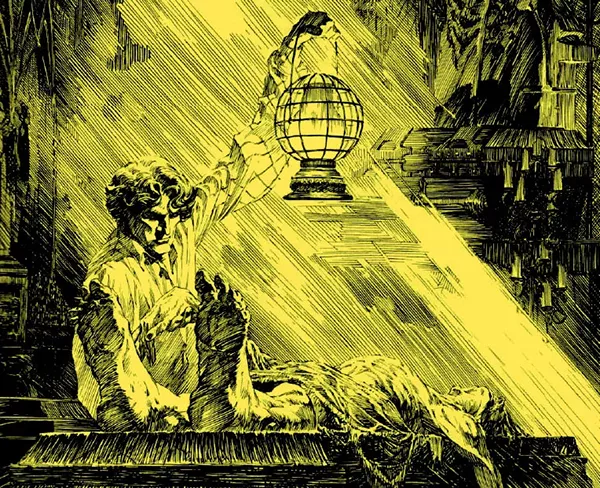

Achando que a "pequenez das partes" o diminuía, resolveu fazer sua criatura "com cerca de 2,40 metros de altura e proporcionalmente larga." Prosseguindo em sua obra ele se permite sonhar com que "uma nova espécie me abençoará como seu criador e sua origem; muitas criaturas felizes e excelentes deverão sua existência a mim." Todavia ele sabe que seu laboratório é a "oficina de uma sórdida criação" e falha no teste fundamental de sua criatividade. Quando o "olho baço e amarelo" de sua criatura se abre, ele passa da autonomia de um supremo artífice para o terror de um filho da terra; "meu coração ficou paralisado de horror e repugnância." Ele foge de sua responsabilidade, e desencadeia os acontecimentos que o levarão à sua própria imolação no Ártico, fim digno de um ser que jamais conseguiu compreender totalmente a existência de um outro.

Faz parte da concepção de Mary Shelley, em seu tema mitológico, que todas as vítimas do monstro sejam inocentes. O monstro não só se recusa decididamente a matar seu culposo criador, ele o deplora, embora com o equívoco tributo de considerar o cientista uma "criatura devotada a si mesma e generosa". Frankenstein, o Moderno Prometeu que violou a natureza, recebe seu epitáfio do arruinado segundo temperamento que ele criou, o Deus abandonado, que conscientemente faz eco ao arruinado Satã de O Paraíso Perdido e proclama:

Daí por diante, o mal tornou-se o meu bem.

Pode-se imaginar perfeitamente que a maior e mais interessante consciência da criatura sobreviva à do seu criador, pois só ele, no romance da Sra. Shelley, possui caráter. Frankenstein, como o Mariner de Coleridge, não tem uma personalidade própria; ambos os tipos chamam nossa atenção apenas pelos crimes básicos contra a natureza original.

Sem dúvida alguma, o monstro é a mais bela invenção de Mary Shelley, e sua narrativa (do Capítulo 11 ao 16) constitui o ponto alto do romance, mais absorvente mesmo que a magnífica e quase surrealista perseguição do clímax. Numa época tão dada a representações da dignidade do homem natural, uma época que inclui os pastores e os mendigos de Wordsworth e a que W. J. Bate chamou de "ideal polaridade do desinteresse" de Keat — mesmo numa época desse tipo de literatura, a infeliz criatura de Frankenstein sobressai como sublime incorporação de pathos heroico. Embora Frankenstein careça da imaginação moral para compreendê-lo, o demônio apela para o que há de mais compassivo em nós.

Oh! Frankenstein, não sejas justo com todos os outros para só espezinhares a mim, a mim que mais do que ninguém devo merecer a tua justiça e até mesmo a tua clemência e afeição. Lembra-te de que fui criado por ti; eu devia ser o teu Adão, porém sou mais o anjo caído, a quem tiraste a alegria, por crime algum cometido. Por toda a parte vejo reinar a alegria da qual estou irrevogável mente excluído. Eu era benévolo, bom; a desgraça tornou-me um demônio. Faze-me feliz, e tornarei a ser virtuoso.

A passagem que coloquei em destaque é o cerne imaginativo da novela e serve para lembrar o leitor da epígrafe do romance:

Pedi eu, ó Criador, para que do barro

Me fizesses homem? Pedi para que

Me arrancasses das trevas?

Esse desesperado queixume do Adão decaído converte-se na tônica das lamentações do demônio, com a influência de Milton habilidosamente introduzida na narrativa pelo feliz arranjo da criatura do Frankenstein recebendo sua educação através da leitura d'O Paraíso Perdido, como uma "história real." Já condenado porque seus padrões são humanos, o que o faz um proscrito para si mesmo, sua educação miltoniana completa o fatal crescimento de seu autoconhecimento.

O relato de sua estória, que ele faz ao seu criador, segue um modelo familiar romântico "do progresso da minha inteligência" conforme ele diz. Seu primeiro prazer após o alvorecer do conhecimento se faz através de seu espanto, quando fica maravilhado ao ver a Lua nascer. Como Caliban, ele reage maravilhosamente tanto à musicalidade natural quanto à humana, e sua sensibilidade ao mundo natural tem a receptividade de um poeta incipiente. O despertar do seu primeiro amor pelos outros seres, os moradores da casa de campo que ele assombra, faz também nascer nele a grande decepção do amor rejeitado, quando tenta revelar-se. A dualidade de sua própria situação e temperamento, colhida entre as situações de Adão e Satã, do Homem Natural e seu desejo frustrado, está diretamente relacionada com a sua leitura da epopeia de Milton.

Ele agitava todos os sentimentos de maravilha e terror que o quadro de um Deus onipotente, guerreando com suas criaturas, seria capaz de despertar. Não raro eu encarava aquelas situações como semelhantes à minha. Como Adão, aparentemente eu não possuía liame algum com qualquer outra criatura viva; porém a situação dele, sob todos os outros pontos de vista, era muito diferente da minha. Ele saíra das mãos de um Deus, como criatura perfeita, feliz e próspera, protegida com especial carinho por seu Criador; podia conversar com seres de uma natureza superior e adquirir conhecimento deles, mas eu era um desgraçado, impotente, que estava só. Muitas vezes considerei Satanás como o emblema que mais se adaptava à minha situação, pois não raro, como ele, quando eu via a alegria de meus protetores, sentia dentro de mim o gosto amargo da inveja.

Não há libertação possível de um desespero tão profundo. Lançado numa existência sobre a qual "as estrelas frias brilham com zombaria", o demônio declara "guerra eterna à espécie" e inicia uma existência decaída mais terrível que a de Adão expulso do Paraíso. Repetindo Milton, ele faz uma pergunta irônica: "E, agora, com o mundo à minha frente, para onde me dirigirei?", ao que a única resposta possível é: para o seu desgraçado criador prometeano.

Se nos afastamos da novela de Mary Shelley para melhor apreciarmos o arquétipo de sua forma, vemo-la como uma consciência solitária e devastada em busca, primeiro de consolo, depois da vingança e, por fim, da autodestruição que será apocalíptica, que destruirá o criador com sua criatura.

Mesmo que talvez não tenha sido esta a intenção de Mary Shelley, o tema principal de sua novela é um equilíbrio necessário ao prometeanismo, pois este exalta o aumento do conhecimento a despeito de tudo o mais. Frankenstein rompe a barreira que separa o homem de Deus, e cria uma vida aparente, mas ao fazê-lo confere apenas morte à vida.

O profundo abatimento, endêmico na novela de Mary Shelley, é fundamental para a mitologia romântica do ego, pois todos os horrores românticos são doenças do excesso do conhecimento, do eu incapaz de superar o próprio eu. Kierkegaard observa que o desespero de Satã é absoluto porque Satã, como puro espírito, é conhecimento puro, e para Satã (e todos os homens na sua situação) todo o aumento do conhecimento é um aumento do desespero. A desesperada criatura de Frankenstein atinge o estado de espírito puro através de sua extraordinária situação e é torturado por uma consciência na qual cada pensamento é uma nova doença.

A criatura de Frankenstein não pode ajudar-se, nem aos outros, pois não tem uma base natural à qual possa retornar. Os poetas românticos gostavam de retornar àimagem do oceano da vida e da imortalidade, pois no redemoinho das águas purificantes podiam pintar um esperançoso processo de recuperação, de uma sobrevivência de consciência, a despeito de todas as suas agonias.

Mary Shelley, com maravilhosa propriedade, leva sua romântica novela a uma conclusão demoníaca num mundo de gelo. O mar gelado é o emblema inevitável tanto para o desgraçado demônio quanto para o seu obsedado criador, mas se confere ao demônio uma imagem final de um prometeanismo invertido. Há um heroísmo totalmente conquistado no ser que se despede com uma exclamação de triste triunfo: "Subirei na minha pira funerária e exultarei na agonia das chamas torturantes." Mary Shelley não poderia ter imaginado o quanto uma profecia tão sombria da consumação de uma consciência haveria de se realizar para os dois grandes poetas prometeanos que se achavam ao seu lado no verão de 1816, quando foi concebida sua novela.

O fogo do conhecimento aumentado, roubado do céu, termina como um vulcão isolado, separado dos outros "eus" pelo mar. "A luz daquela fogueira extinguir-se-á; minhas cinzas serão lançadas ao mar pelos ventos", é o grito exultante da criatura de Frankenstein. Um braseiro onde nenhuma tocha é acesa é a autoimagem de Byron, porém ele finaliza o seu poema de morte com outra nota, a esperança do túmulo de um soldado, que ele encontrou.

Não há libertação prometeana, mas a libertação não é talvez a tônica da literatura de aspiração romântica. Existe algo, tanto Godwiniano quanto Shelleyano na declaração final de Victor Frankenstein, apropriadamente feita a Walton, o Prometeu falido cujo navio acaba de iniciar o retorno. Embora castigado, o Moderno Prometeu acaba com uma última palavra verdadeira, não para sua proeza, mas para o seu anseio:

Adeus, Walton! Procure a felicidade na tranquilidade e evite a ambição, mesmo que seja apenas aparente para distingui-lo na ciência ou em alguma descoberta. Contudo, por que digo isso? Eu tive as minhas esperanças destruídas, mas outro pode ser bem-sucedido.

O Prometeu de Shelley, crucificado no seu abismo de gelo, encontra seu tormento final no escárnio de uma Fúria: "E as melhores coisas confundem-se, assim, no mal." Parece uma resultante adequada para todo o trabalho realizado pelo prometeanismo moderno e poderia ter servido como alternativa para a epígrafe da perturbadora novela de Mary Shelley.

Harold Bloom